FELIKS – Simulationswerkzeug für neue Batteriekonzepte mit Festelektrolyten

Ausgangssituation und Problemstellung

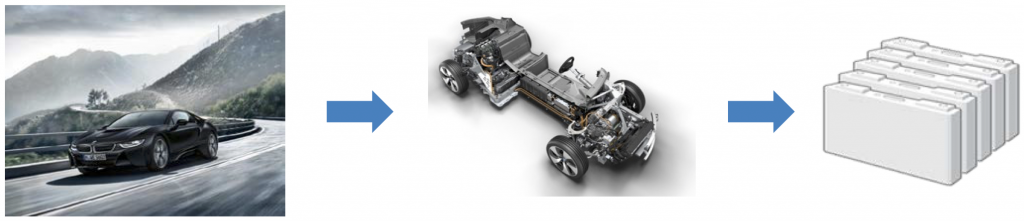

Weltweit vollzieht sich eine Energiewende, die auch in Deutschland besonders intensiv von Politik und Gesellschaft eingefordert wird. Ein Kernelement hierfür ist die Entwicklung und Bereitstellung von effizienten, wirtschaftlichen, sicheren und nachhaltigen Energiespeichern wie z. B. Akkumulatoren. Zwei beispielhafte Anwendungsgebiete wieder aufladbarer Batterien sind der Ausgleich zeitlicher Schwankungen der Energiegewinnung durch erneuerbare Energiequellen, wie z. B. Wind- und Solarkraftanlagen, oder der vielbeachtete Bereich elektromobiler Antriebe, in dem auch die BMW AG als weltweit operierender Automobilhersteller sehr engagiert ist, u. a. durch die Produktion der Fahrzeuge der Submarke BMW i (siehe Abb. 1). Eine stark zunehmende Verbreitung von Fahrzeugen mit elektrischen Antrieben ist ein Ziel, das sowohl in Deutschland als auch in vielen anderen Ländern der Welt derzeit intensiv verfolgt wird. Die Planung der Bundesregierung, eine Anzahl von 1 Million Elektro- und Hybridfahrzeugen bis zum Jahr 2020 anzustreben, besteht weiterhin. In Frankreich und in Großbritannien soll nach jüngsten politischen Entscheidungen der Verkauf von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren ab dem Jahr 2040 verboten werden. Die in den Fahrzeugen zu verwendenden Batterien sind eine der wichtigsten Schlüsseltechnologien auf dem Weg zu den angestrebten Zielen im Bereich der Elektrifizierung des Verkehrs.

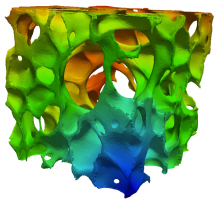

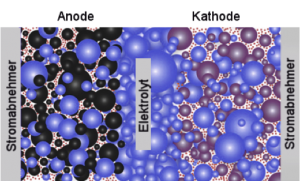

Die Lithium-Ionen-Batterie (LIB) mit flüssiger Elektrolytlösung stellt denjenigen Batterietyp dar, der derzeit den Markt für Elektro- und Hybridfahrzeuge dominiert. Die Reichweiten von Fahrzeugen mit LIBs werden jedoch sehr häufig aus Verbrauchersicht noch als unzureichend erachtet. Festkörperbatterien werden inzwischen in der Forschung in vielfacher Hinsicht als den LIBs potentiell überlegen angesehen. Der in heutigen LIBs eingesetzte flüssige Elektrolyt sowie der Separator, der heutzutage meistens aus Polyethylen bzw. -propylen besteht, werden dabei durch einen festen Elektrolyten ersetzt. Durch den Einsatz von Festelektrolyten können hochkapazitive Materialien eingesetzt werden, die in Kombination mit flüssigen Elektrolyten nicht realisierbar sind, wodurch die Energiedichte gesteigert werden kann. Zudem bieten Festkörperzellen gleichzeitig eine erhöhte Sicherheit, da der entflammbare flüssige Elektrolyt entfällt, generell keine flüssigen Komponenten mehr enthalten sind, die aus Zellen austreten könnten, und das Wachstum von sog. Dendriten reduziert wird. Abb. 2 stellt eine beispielhafte Variante einer Festkörperzelle mit einer sogenannten Komposit-Anode dar.

Es ist allerdings aller Voraussicht noch ein sehr weiter Weg zu gehen, bis Festkörperbatterien tatsächlich im industriellen Maßstab eingesetzt werden und somit einen Beitrag zur Energiewende leisten können. Allgemein muss nämlich zweifellos noch ein mangelhaftes Verständnis einer Vielzahl von sich in Festkörperbatterien vollziehenden physikalischen bzw. elektrochemischen Prozessen konstatiert werden, das einer umfassenden Entwicklung, Produktion und Nutzung von Festkörperbatterien in diesem Anwendungsbereich entgegensteht.

Projektziel

Mit Unterstützung der Bayerischen Forschungsstiftung und unter Leitung der AdCo EngineeringGW GmbH leistet dieses Projekt einen entscheidenden Beitrag zur Beschleunigung des Einsatzes von Festkörperbatterien für die Ziele der Energiewende. Computerbasierte Simulationen können zum einen experimentelle Untersuchungen unterstützen bzw. begleiten und eröffnen zum anderen die Möglichkeit, physikalische bzw. chemische Phänomene, die experimentell nicht bzw. nur mit unvertretbarem Aufwand betrachtet werden können, darzustellen und zu analysieren. Darüber hinaus bieten sie völlig neue Perspektiven im Design- und Entwicklungsprozess. Daher sind fundierte und vorhersagefähige numerische Simulationen der Vorgänge in Festkörperbatterien entscheidend für eine zielgerichtete und erfolgreiche Entwicklungs- und Forschungsarbeit mit dem Ziel, die physikalischen und elektrochemischen Prozesse zu verstehen, bzw. für die Entwicklung neuer, innovativer Konzepte für Festkörperbatterien. Aufgrund der zuvor erwähnten hohen Komplexität des hier vorliegenden Elektrochemie-Struktur-Interaktionsproblems sind derzeit kommerziell bzw. als „open-source“-Produkt erhältliche CAE-Software-Pakete jedoch nicht geeignet, um solche realistischen und vorhersagefähigen Berechnungen durchzuführen. Die AdCo EngineeringGW GmbH entwickelt als eine ihrer Kernkompetenzen eigene fortgeschrittene Simulationsansätze und setzt sie in diesem Projekt als Schlüssel zum besseren Verständnis dieser neuen Art von Batterien ein.